在微观世界的深处,有一种来自植物王国的纳米级智能载体正悄然改变我们对疾病治疗和健康管理的认知。它们就是植物外泌体,这个自然界的精密递送系统,正在生物医学领域引发一场革命。

随着科学技术的进步,植物外泌体作为新兴的研究热点,正吸引着全球科学家的目光。

北京泓九生命科学研究院成立于2018年,以“深耕生物科研,提高生命质量”为使命,围绕生物结构、生命活动规律及生态系统的内在关联展开系统研究,深入解析基因调控、细胞功能、遗传机制、生物进化等关键生命现象,在此基础上,进一步为人体生理机能的精准调控、健康状态的科学维持、以及疾病的高效预防与精准治疗,提供具有科学性的物质基础优化方案与核心技术支撑。研究院聚焦小分子蛋白肽和植物源性细胞外囊泡两大领域,通过持续突破关键技术、构建完善的研发体系,致力于打造国际领先的生物活性物质研发与成果转化平台,推动生物科技成果从实验室走向产业实践,为提升人类健康水平、助力生物科技产业发展贡献力量,同时植物外泌体凭借独特的生物学特性和应用潜力,有望在医药、化妆品和功能食品等领域带来突破性进展。

01 什么是植物外泌体?

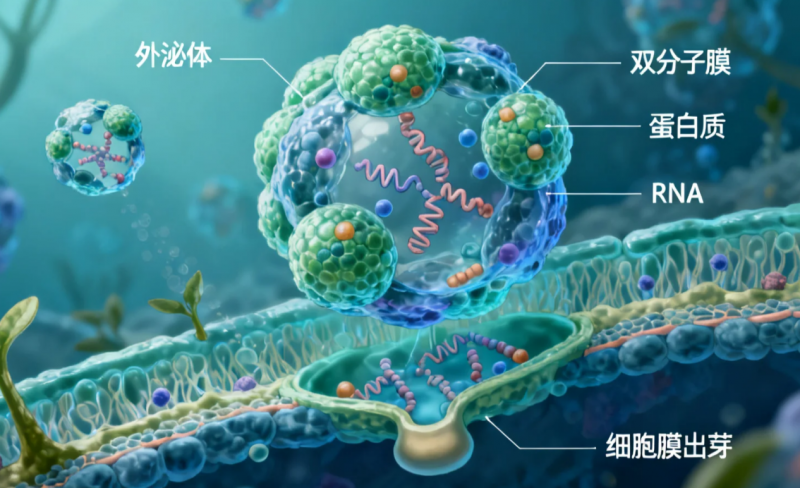

植物外泌体(plant exosome),狭义上是指由植物细胞分泌产生的指定尺寸范围的胞外囊泡(plant extracellular vesicle,plant EV)。

由于尚无统一的国际定义标准,近年来各国研究者参考动物细胞外泌体的分离方法,从植物样本中制备得到的一系列植物来源纳米囊泡及外泌体样纳米颗粒,也被纳入外泌体的概念范畴。

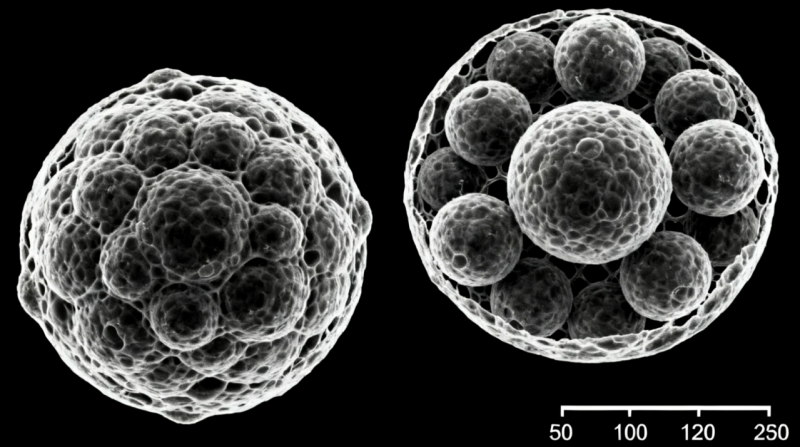

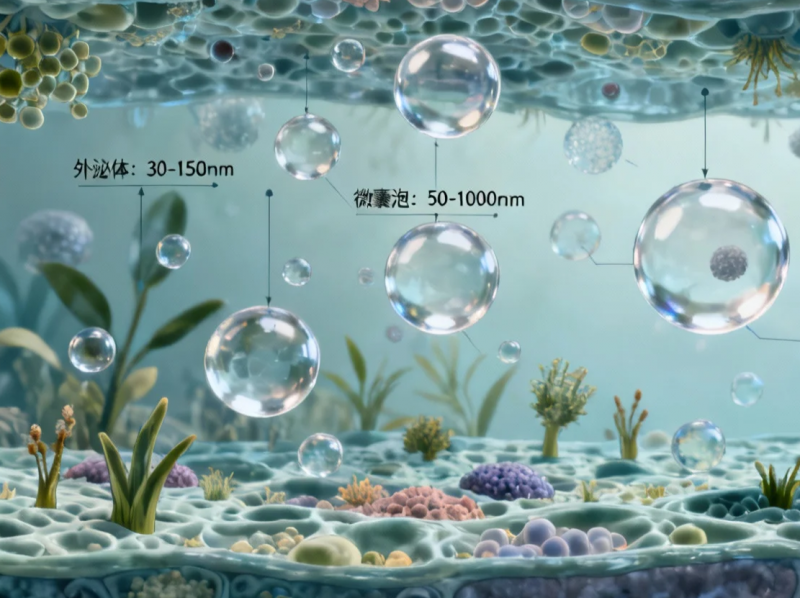

这些微小的囊泡直径通常在30-150纳米之间,可以通过超速离心、尺寸排阻色谱、超滤等方法分离纯化。在电镜下,它们呈现为脂质双层包裹的扁平球体,呈特征性的杯状外形。

植物外泌体的形成区域通常始于反式高尔基体或者早期内体,随后形成多囊泡内体(MVEs)或者多泡体(MVBs),并选择性地将mRNA、miRNA以及其他非编码RNA等多种RNA以及脂质、DNA等生物分子装载至囊泡内,最终植物外泌体与质膜结合并将内含物释放。

02 植物与动物外泌体的核心差异

虽然植物与动物外泌体均为直径30-150nm的脂质双层膜囊泡,且均具备 “通过囊泡包裹生物分子实现物质传递” 的核心功能,但其生物发生机制、分子组成及生理功能已演化出显著差异,这些差异本质上反映了动植物在漫长进化中,为适应自身生命活动特性而形成的、应对环境压力与调控生命过程的不同策略。

生物发生机制不同。动物外泌体的生物发生依赖于内体系统的动态调控,主要通过ESCRT依赖途径或非 ESCRT 依赖的多泡体(MVBs)主导途径完成。而植物外泌体的形成与分泌呈现 “双路径特色”:质膜脂筏介导途径、液泡 - 质膜分泌途径。

分子组成各有特色。动物外泌体的脂质核心为胆固醇,搭配磷脂酰胆碱、磷脂酰丝氨酸等磷脂类物质,形成稳定的膜结构,且胆固醇含量与囊泡的分泌效率、靶向性密切相关;植物外泌体则以植物固醇为主要固醇成分,同时富含植物光合与膜结构相关的甘油糖脂,这类脂质不仅参与膜稳定性维持,还与植物抗逆信号传递直接相关。

蛋白质组成方面,动物外泌体拥有高度保守的 “特征性蛋白标志物”,包括四跨膜蛋白家族、ESCRT 相关蛋白及热休克蛋白;植物外泌体缺乏与动物同源的四跨膜蛋白及 ESCRT 核心蛋白,其特征性蛋白主要与植物自身生理功能匹配,包括:细胞壁修饰酶、病程相关蛋白、RNA 结合蛋白。

功能定位各有侧重。动物外泌体主要聚焦“个体内环境稳态”的闭合系统调控,其功能核心围绕动物个体内部的生命活动平衡,主要参与:免疫调控、疾病发生发展、发育调控等;而植物外泌体则侧重“与外界环境互作”的开放系统,包括抗逆防御、共生互作、跨界防御等开放系统策略。

03 植物外泌体的主要来源与制备方法

植物外泌体广泛存在于各类植物组织(如果实、根茎、叶片等)中,尤其是可食用植物和药用植物。已开展系统研究的代表性植物涵盖多个科属,具体包括:柑橘科、茄科、十字花科、姜科、其他代表性植物:葡萄、人参、黄芪等。

植物外泌体分离纯化技术多种多样,目前主要采用差异超速离心、密度梯度离心、尺寸排阻色谱法。

新兴的切向流过滤(TFF)技术能高效处理大体积样品,以低剪切力最大程度维持外泌体的结构完整性与生物活性,实现高回收率与高纯度,且可线性放大,完美解决传统方法 “难以规模化” 的痛点,为植物外泌体的产业化应用提供了关键技术支撑,综合性能显著优于传统方法。

04 植物外泌体的复杂成分与功能特性

植物外泌体的核心应用价值,源于其囊泡内部及膜结构上携带的丰富且具有生物活性的物质群。这些成分并非随机包裹,而是通过选择性装载形成功能协同网络,共同赋予植物外泌体多样且独特的生物学功能,使其在植物自身生理调控及跨界应用中展现出巨大潜力。

脂质成分:植物外泌体的脂质成分不仅是维持囊泡结构稳定性的关键,还直接参与功能调控,其组成与动物外泌体存在显著差异。

蛋白质组:植物外泌体富含植物特有的分泌型突触融合蛋白PEN1和Rab GTP酶。其中,PEN1 负责调控囊泡与细胞膜的融合过程,确保外泌体精准释放;Rab GTP 酶则参与囊泡的运输与定位,保障外泌体从合成到分泌的全流程高效进行。

核酸cargo:植物外泌体携带的核酸类物质以小RNA(21-24nt siRNA/miRNA)为主,其中抗病毒 siRNA 占比最高,是植物抵御病毒入侵的重要 “分子武器”。其携带的 miRNA 具有独特的3′端甲基化修饰,该修饰可增强 miRNA 的稳定性,避免被核酸酶降解,同时提升其靶向调控效率。

代谢物谱:这是植物外泌体区别于动物外泌体的最显著特征之一。这些代谢物本身具有生物活性,也可能是外泌体发挥功能的关键效应分子。

05 植物外泌体的应用潜力与优势

植物外泌体凭借天然可食用 / 药用的来源属性、富含活性物质的复杂成分、低免疫原性及高生物相容性等核心优势,突破了传统生物制剂在来源、安全性、递送效率等方面的局限,在疾病治疗、药物递送、肠道健康、皮肤护理等多个领域展现出不可替代的应用潜力,成为近年来生物医学与生物工程领域的研究热点:

疾病治疗领域:在肥胖干预中,经姜黄素重构的植物外泌体,可通过激活脂肪细胞表面的 TRPV1钙通道,促进细胞内钙离子内流,进而激活脂肪分解相关酶,加速白色脂肪向棕色脂肪转化,实现高效减脂,为肥胖及代谢综合征提供了非药物干预的新路径。

药物递送系统:植物外泌体具有低免疫原性、高生物相容性、卓越的生物屏障穿透能力。作为天然的药物递送载体,它们可通过膜融合、巨胞饮、网格蛋白介导内吞或受体介导内吞等多种途径高效进入靶细胞。

肠道健康调节:生姜来源植物外泌体携带的特异性小 RNA,可通过靶向作用于肠道菌群的功能基因,选择性促进有益菌增殖、抑制有害菌生长 。

皮肤护理与伤口愈合:植物外泌体的抗氧化和抗炎特性使其成为美容护肤产品中的新宠。草莓来源的植物外泌体(PELNs)富含促增殖蛋白与抗氧化代谢物,可显著促进皮肤成纤维细胞的迁移与增殖,实验显示迁移速度提高2.3 倍,细胞增殖率提升约 30%,促进伤口愈合。

06 植物外泌体的挑战与未来发展方向

尽管植物外泌体研究前景广阔,但仍面临诸多挑战:

标准化与规模化瓶颈:缺乏标准化分离纯化流程,不同实验室采用的技术差异较大,导致相同植物原料的外泌体产量波动极大,这种标准化缺失不仅导致研究结果难以重复,更无法满足产业化生产中 “质量均一、成本可控” 的核心要求。

作用机制解析不充分:跨物种调控机制模糊,例如,人类细胞如何精准 “解码” 植物 miRNA、植物外泌体如何突破物种间的免疫识别屏障实现功能传递等关键问题,仍缺乏系统性研究,导致其在疾病治疗中的 “靶向性设计” 缺乏理论支撑。

安全性与药代动力学研究不足:目前关于植物外泌体在人体内的吸收、分布、代谢、排泄(ADME)过程研究极少,例如不同给药途径下外泌体的生物利用度、在靶器官的富集效率、半衰期等关键药代参数尚未明确,导致无法为临床用药提供科学依据,极大限制了其在疾病治疗领域的应用。

未来方向:建立PELNs-miRNA标准化数据库、开发刺激响应型智能载体、探索与CRISPR/Cas9的联合疗法是未来重点研究方向。

结尾

植物外泌体,这一自然界馈赠给人类的 “微型纳米瑰宝”,正随着科研探索的深入,逐步褪去神秘面纱,展露其蕴含的巨大潜力。从对其来源、成分、功能的基础认知,到在疾病治疗、药物递送、皮肤护理等领域的应用探索,从实验室里的微观解析到产业化路上的实践突破,植物外泌体研究领域始终交织着机遇与挑战 —既有技术瓶颈的阻碍,也有突破创新的惊喜;既有基础机制的未知,更有转化应用的希望。

随着科学技术的不断进步和研究深入的不断推进,这些微小却强大的 “纳米使者”,必将在人类健康守护与疾病治疗领域开辟新的天地:它们或将成为跨越物种的 “信号传递者”,精准调控生命活动;或将化身高效安全的 “药物载体”,攻克难治性疾病;更有望打破从植物资源到临床应用的转化壁垒,真正实现 “从植物到患者” 的精准医疗愿景,北京泓九生命科学研究院也正逐步把科研成果从实验室带向产业应用,未来,研究院将继续在国际合作、技术创新与成果转化的道路上深耕前行,为提升人类健康水平、推动生命科学产业发展贡献力量。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。